ちりめん細工は型紙に基づいて作ります

ちりめん細工にとって、型紙は非常に大切です。

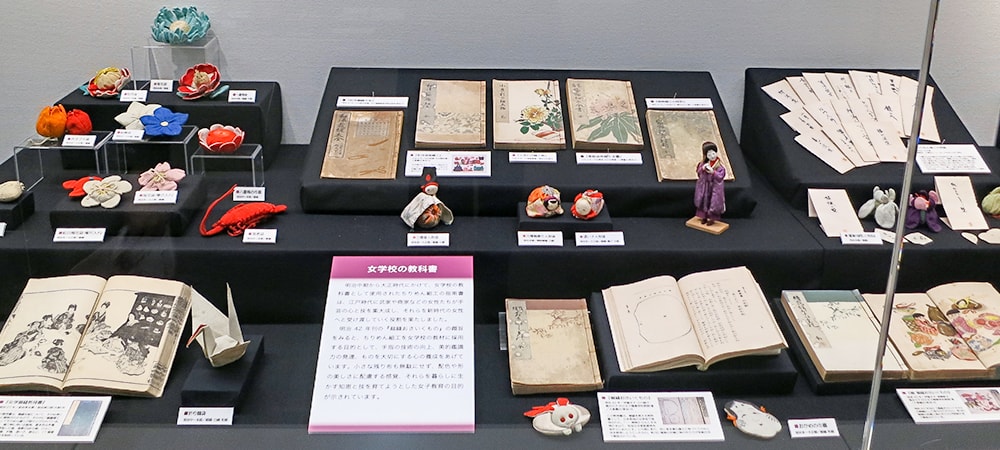

日本玩具博物館は、1970年代からちりめん細工の古作品や型紙、文献資料を収集し、1980年代からは、当館に集ったちりめん細工愛好者で「ちりめん細工研究会」を結成し、『裁縫おさいくもの』(明治42年刊)や『続裁縫おさいくもの』(明治45年刊)、『裁縫おもちゃ集』(大正5年刊)などをもとにして勉強をはじめ、当館が収集した古作品を型おこしをして再現してきました。その型紙や作り方は、出版活動をとおして公開し、全国各地でちりめん細工が作られるようになりました。

その後も、ちりめん細工の基礎技術を基に、当館ちりめん細工講師陣が新たな作品を創作し、その型紙をおこしてきました。型紙と作り方があることにより、受講生はその指南書で作品を作り、伝承することができています。

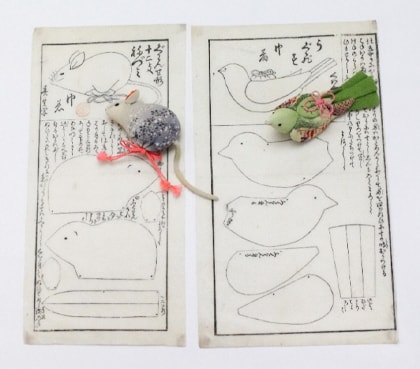

「くわんぜ形うぐいす巾着」/復元制作者:酒居美幸

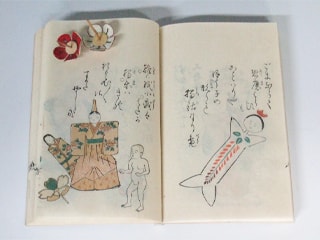

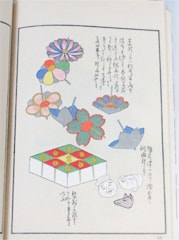

明治初期頃に使用された木版刷りの型紙。それぞれ、簡単に作り方が記されています。

型紙に基づき再現された作品を添えています。

対象への観察が行き届き、優れてシンプルな型紙であることがわかります。

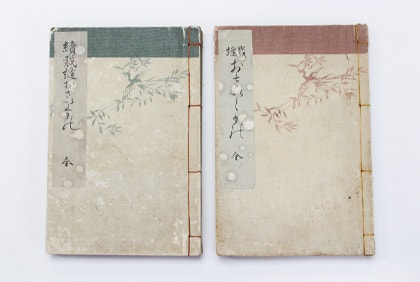

右:『裁縫おさいくもの』(明治42年)

『裁縫おさいくもの』は、「……廃物たらんとする残片を以て、有益なる家庭要具を制作せしめんとす」と凡例に書かれていて、用と美を兼ね備えた物づくりの心と技を若い女学生たちに教授しようとしたものです。

とても人気があったようで、版を重ね続け、昭和初期ごろまで、日本各地の女学校で使われていたと思われます。

その本のなかには全部で約60種類の作り方が型紙つきで掲載されています。

日本玩具博物館へ寄贈されたちりめん細工の中には、寄贈者本人が女学校時代、あるいは裁縫塾での修行時代に精魂込めて制作したもの、また、母親や祖母の形見の品として、大切に保管されてきた作品が何点もあります。

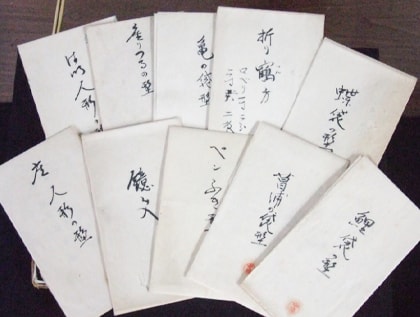

明治末から大正期の型紙

「亀の袋型」「蝶袋の型」「鯉袋の型」「折り鶴の型」「うさぎ型」「座人形の型」「はい人形の型」「女だるまの型」「椿の袋型」「菖蒲の袋型」「桔梗の型」など19種類。寄贈者の母親が女学校時代に使用したもので、紙包に入れ、大切に保管されていました。その中から、「ひなどり型」袋と、「桜の花型ことづめ入」をご紹介します。

近世に生まれたちりめん細工

商品経済が発達した江戸時代の後半には、「袋物師」が登場し、燧袋(ひうちぶくろ)、皮籠、太刀袋、早道、巾着、煙草入れなどの袋物を専門的に製作していました。

また、そうした日常の袋物の他にも、茶道における茶入れの仕覆や香道における香袋、あるいは貴族社会が伝える節句の袋物などが古くから存在しました。

都市部の家庭の女性たちは、上流社会の裁縫文化や職人の手による商品の影響を受けながら、自らの作品作りに力を注ぎました。

江戸時代後期に書かれた文献や残された古作品を見てみましょう。

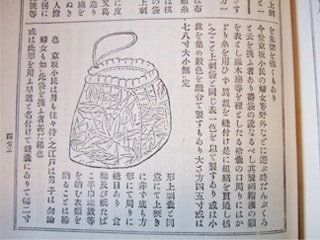

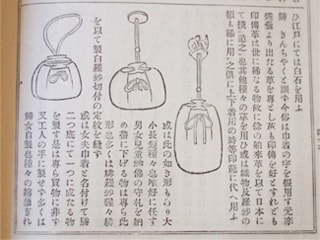

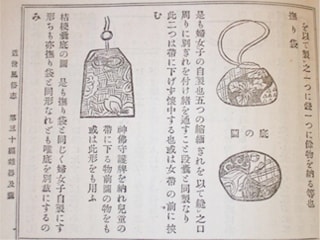

『守貞漫稿(もりさだまんこう)』(喜田川守貞/天保8・1837年~幕末期)に描かれた近世の袋物の絵…段嚢、巾着、撫り袋

『守貞漫稿』は、天保頃から幕末期にかけて、喜田川守貞が、衣食住、職業、年中行事など、当時の風俗全般について調査し、江戸と京阪(坂)の違いに注目して系統的に記したものです。

「今世、京坂小民の婦女等野外などに遊ぶ時、だんぶくろと云を携ふ者あり。番袋の訛なるべし。其製絹縮緬の類を表とし、麻木綿等を裡としたる袷嚢の口周りにはかがり糸を用ひず、異裁を縫付け是に組緒を貫通し括之こと上刺袋と同じ。表一色を以て製すあり。或は小裁を集めて数色を継合て製すもあり」とあります。縮緬や絹を縫いつないで作った様々な大きさの「段嚢(だんぶくろ)」が当時、京阪を中心に流行していたようです。

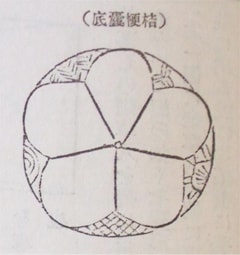

「撫り袋、是も婦女子の自製也五つの縮緬ぎれを以て縫之口周りに別ぎれを付け、緒を通すこと段嚢(だんぶくろ)と同製なり」とあり、五色の縮緬裂を風車状にねじった形に縫い合わせて作る袋物もまた、天保年間頃には、すでに使用されていたようです。

接ぎ袋(底絵・桔梗)高さ×直径=11.0×14.0㎝ 幕末期

紅、紫、藍(花)、浅葱色などの二越縮緬を縫いつないだ幕末期の袋物。底を返すと、桔梗形が現れます。

『守貞漫稿』には、「婦女子が自製する」ものとして、底が桔梗形になった袋物が描かれていますが、比べてみると、その図にそっくりです。

立涌文様袋(底絵・桔梗)高さ×直径=8.5×11.5㎝ 幕末期

立涌文様の袋物もまた、底に桔梗があしらわれています。当時なぜ、桔梗が好まれたのでしょうか。桔梗の五つの花弁の角が、地水火風空の五つの要素を表現する魔除けの造形であると考えられていたことと関わりがあるのかもしれません。

この時代の縮緬に見られる優しく自然な「紅」と「紫」の色は、明治時代に入ると、ヨーロッパから移入された化学染料に置き換えられ、急速に姿を消していきます。

江戸時代の特徴をなす色合わせが、非常に美しい作品です。

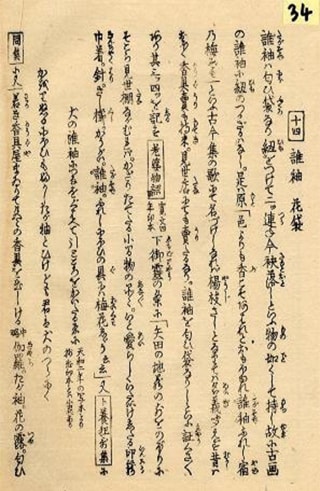

『用捨箱(ようしゃばこ)』(柳亭種彦著/天保12・1841年刊)に書かれたお細工物

『用捨箱』は、柳亭種彦が、和歌や俳句、文学作品を渉猟して、当時、江戸で流行している器物や習俗の起源についての持論をまとめた随筆です。

中之巻「誰袖・花袋」の項には、「花袋ハ匂袋なる事明なり、再按ずるに浮世袋も匂袋なるべし。…小女の是等のものを調ずるは把針手業をならわんためなれば、費をいとひて香類をいれざりしにより」と記されています。花袋や浮世袋などは、香を入れる匂い袋であったのが、少女たちの針技手業を修練するためのお細工物となったことで、高価な香類を入れることをしなくなり、やがて、「誰袖ハ楊枝さしと変、花袋ハ独楽となり、香貝ハガラガラという物のやうになり、浮世袋ハ何とも名づけ難き物となりにしやあらん」と考察されています。すでに天保年間、少女たちが誰袖形の楊枝さしや、花袋、花形の独楽、貝形のがらがら、そして三角形のお細工物(浮世袋)を縫っていたことがわかります。

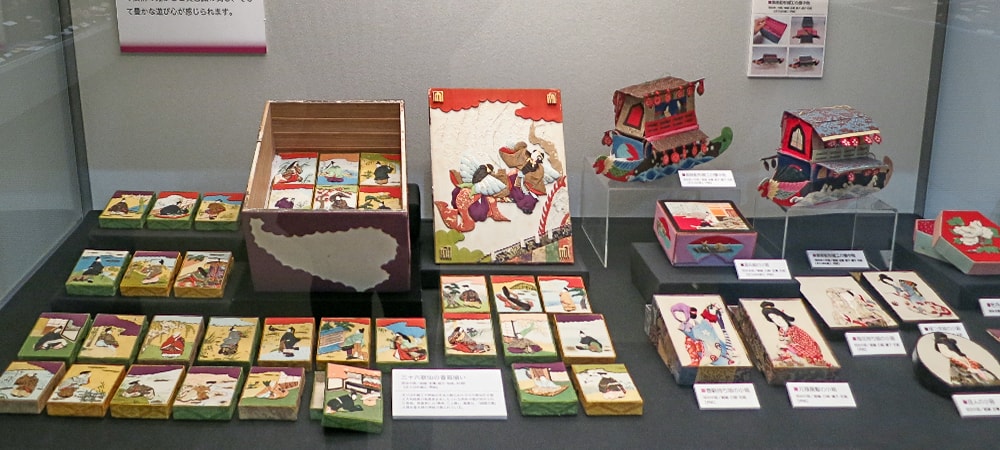

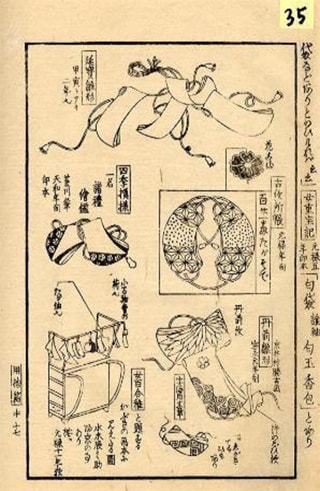

『江戸二色(えどにしき)』と花独楽

『江戸二色』は、当時江戸市中で流行していた「手遊び(玩具)」を北尾重政が描き、それに大田南畝が狂歌をつけた玩具絵本です。この中には、立ち雛や裸人形(市松人形)と一緒に、縮緬を貼って作られた愛らしい花独楽が登場しています。紅白の梅形花独楽は明治時代中頃の作品ですが、花袋から変化したという江戸時代後期の花独楽の形を今に伝えています。

狂歌には、「雛は紙 小蔵(僧)ははだか(裸) 独楽はきれ(裂) おもひおもひのすがたおかしき」と歌われています。